Ajedrez. Un amor de primavera

Compartir este artículo Tweet

Mi historia con el ajedrez comenzó como la de Capablanca, aprendí a jugar mirando cómo mi padre enseñaba a mi hermano –quien, por cierto, nunca aprendió otra cosa que no fuera a mirar mientras los demás jugaban-. Así, mi padre nos había enseñado a nadar sin poner un pie dentro del agua ni haber él mismo aprendido a hacerlo. Yo no sé, nos dijo, pero sé cómo se hace, y fuimos ejercitando mientras él nos aconsejaba desde la orilla del río.

Aprendimos ese y otros sortilegios extraños, como a montar bicicleta, que lo hice luego de robarme la de mi viejo en varias ocasiones, mientras dormía alguna borrachera vespertina. Con Luis me lanzaba desde la puerta del cementerio; una cuesta que en aquel momento me parecía grande y peligrosa, pero que en realidad no era –o es- más que un pedregal, como de último calvario para los que se despiden del sol en Arriete. Lo recuerdo muy bien, aquel año, tal vez uno de los más importantes de mi vida: aprendí a nadar, a montar bicicleta y dejé de mearme en la cama.

Luego me cultivé cosas que mi hermano no y viceversa. Él solía pintar y subirse a los árboles mejor que yo, pero era un desastre en la escuela. Luego él estudió mecánica y yo todavía no sé qué voy a estudiar.

Cuando un extranjero llega a Europa lo primero que se le exige es tener algo de handyman, y aunque creo que en Cuba hay cierta cultura de esto y cualquiera puede clavar una tabla o empalmar dos cables eléctricos –incluso yo-, no creo que Alejandro Cernuda sea el arquetipo fundamental en estas cuestiones. Mi hermano sí, acá no habría tenido problemas para cumplir esa primera contingencia del inmigrante. Mi hermano es tan vago como tan buen trabajador, sin que haya en eso ninguna contradicción.

Aprendí a leer las partidas y aproveché entones la colección de revistas y libros sobre el tema que Enrique Valenzuela, el esposo de mi tía, dejó en el librero antes de irse del país. Fui una especie de niño prodigio hasta que me hizo polvo una chica sin abolengo en una competencia de esas que se improvisaban en los epílogos de las verbenas en Cuba.

Pasé mucho tiempo sin jugar hasta que Enrique Lugones –músico que luego de rock y jazz en su Habana ha pasado en España de la guitarra a la tumbadora- despertó esa pasión esta vez un tanto a lo Lezama, pues jugábamos entre profundas discusiones filosóficas, aún para ambos más científicas que artísticas, en los años finales del paraíso soviético y a unos metros de su mayor monumento en Cuba, La Central Electro Nuclear de Cienfuegos, donde trabajaban los padres de Lugones.

Luego me fui yo, con esa pasión por la ciencia, a estudiar física a la Universidad de Oriente y allí se me acercó un día ese muchacho tímido y de buenos modales, vestimenta sencilla, acento musical. La primera conversación entre Javier Castro y yo tuvo que ver con el ajedrez aunque yo no me enterara hasta más tarde.

Él insistió varias veces en que le tradujera del ruso un libro, y yo que no sabía una palabra de ese idioma nunca pude entender su confusión ni él la mía. Era un libro de ajedrez y Javier un fanático tan consecuente que no sólo le importaba un carajo la física, sino que llegó a contagiarme a mí, aunque no hasta el punto de desaprobar todas las asignaturas de semestre –al menos yo aprobé inglés- y fuimos prácticamente expulsados de la universidad a causa de nuestra insuficiencia académica.

Ese periodo de mi vida estuvo relacionado con dos cosas fundamentales, una débil pero persistente enfermedad de mal de amores y una pasión en igual grado por el ajedrez. Solíamos irnos todos los días a la Academia de Santiago a jugar y ver jugar a los demás. Hicimos vida allí, entre aquellos viejos que jugaban al ajedrez como al dominó y se amenazaban con arte y había que ver cuando alguno se ponía de pie para advertirle al otro: Si mueves ese caballo no respondo de mí.

Allí nos hicimos socios de Armbrúster: barbado, flaco, alto; y terminábamos casi siempre en su casa, repasando partidas y bebiendo ron. Compartiendo sus supersticiones y sus prontos, cuando nos amenazaba con seriedad si dejábamos el sillón en movimiento luego de levantarnos o gritando de alegría a mitad de partida: Ni Karpov me gana… Ni Kasparov. Era su grito de júbilo.

Por esa época jugamos Javier y yo, y no sé bajo qué pretexto, soborno o extorsión, en el Campeonato Provincial. Luego de la segunda ronda me quedé rezagado y miraba con envidia cómo el nombre de mi amigo aparecía en las primeras posiciones, según el periódico… Javier Castro, escrito en letra impresa y para mí aquello era el colmo de la fama y el prestigio, sin saber que lo único seguro es que la universidad nos iba a cerrar las piernas y que en el caso de él, iba a aparecer una chica –que aunque ya con algún nombre: Yainoris Banderas, no era más que una colegiala- y lo iba a hacer polvo.

Recuerdo bien la partida. La cara de la chica totalmente concentrada en el tablero que ni se dignó a levantar los ojos ni a responder cuando Javier, como último recurso, no le quedó otro ardid que pedirle tablas. Ella ni siquiera le respondió.

Para mí era difícil verlo perder una partida tras otra en las rondas finales. O es que yo era tan malo y no tenía idea. Él nunca tuvo complicaciones para ganarme a la ciega y borracho, o dejarme de 44 a su favor y 6 en contra en aquellos maratones de partidas rápidas que hacíamos mientras los demás estudiantes se comían los libros a dos metros de nosotros.

Fue por aquella época también cuando Javier fue invitado a dar un curso de ajedrez en ese otro monumento de una etapa de locura y malas inversiones: la textilera Celia Sánchez. Qué es como el Escorial en medio del llano. Demasiado grande para poder trabajar a plena capacidad. Allí, mientras jugábamos, a la espera de que alguien gestionara nuestra entrada al monstruo que parecía aquella empresa, allí se trabó el reloj del tablero. Javier debe tener aún ese carácter flemático… y bien, se rompió el reloj y no pasa nada. Pero es que a unos metros de nosotros un mulato había plantado una mesa de relojería ambulante.

Me acerqué con el desenfado propio de nuestros diecisiete años. Sin que mediara más que un gesto comencé a desarmar el reloj, con un destornillador que agarré de la mesa, mientras el mulato, de brazos cruzados y tampoco sin palabras, miraba mi trabajo.

Las piezas del reloj comenzaron a saltar. Las ruedas dentadas como monedas de una alcancía que se agita mientras yo destornillaba, golpeaba, zarandeaba, la doble maquinaria del reloj de ajedrez. En ningún momento el mulato cambió su expresión estoica. No me miró a los ojos y ni siquiera protestó mi impertinencia de tomar sin permiso sus herramientas.

Nuestra impaciencia fue en aumento mientras más piezas abandonaban sin memoria el mecanismo, hasta que no quedó más remedio. Usted puede ayudarnos a arreglar esta cosa, le dije al mulato, quien por primera vez me miró a los ojos, aunque no dijo una palabra. Sacó del cajón una bolsa plástica, echó cada una de las ruedas dentadas, el carapacho del reloj con la maquinaria a medio destornillar y me entregó la bolsa.

Articulos anteriores

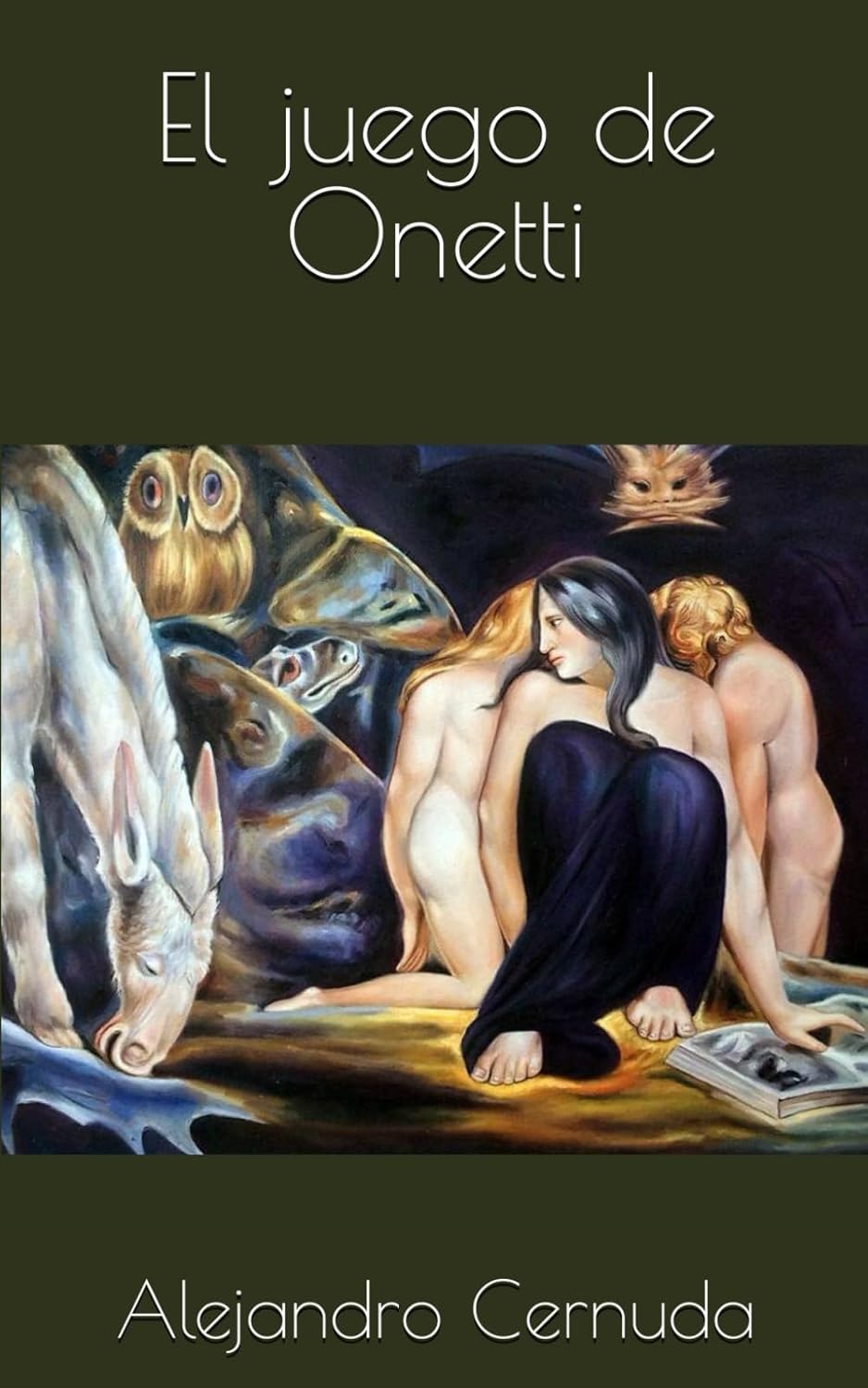

Según el reivindicator, el juego de Onetti, como estrategia marital consiste en enviar fotografías que alimenten los celos de la persona hasta volverlo inestable y sediento de cama. Puede conve... Más info